小组竞争机制思考--闫琦

担任班主任工作已经一学期了,在新学期伊始,我对班级里的小组量化竞争机制进行了一次较为全面的复盘思考,总结了一些经验,也想到了一些有待改进的方向。

在七年级上学期,在向其他班主任和我搭班的科任教师取经学习后,我设计并在班级里推行了小组量化竞争机制。具体措施大致如下:

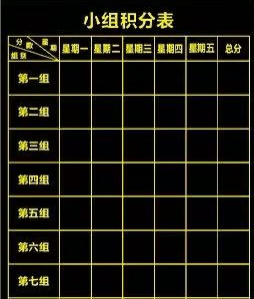

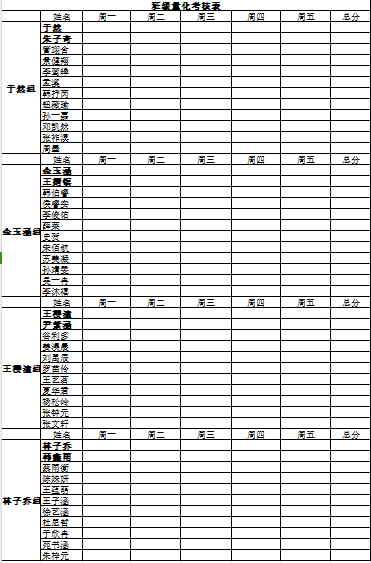

班级内部投票,选出七位同学担任组长。按得票数的高低分为1-7组,依次选择组员,分组进行竞争,每周进行一次积分结算,排名第一的小组可以在班级抽奖箱里抽奖和获得整组奖励,而排名最后的小组也要在接下来的一周为班级做出一定的贡献。

随着小组量化竞争机制的运行,我感到虽然这个机制不可避免地存在着一些弊端,但是整体上还是利远大于弊,我将益处大致归纳为三个方面。

第一,我认为竞争有利于激发孩子的潜能,让孩子能克服惰性,更能让孩子及时发现自己的优势。刚入学没多久,我就观察到班里一些孩子小考和大型测试的成绩差距较大,造成这一现象最重要的原因就是重视程度不够。推行小测加分之后,很快这一情况就有了很大改善。有的孩子为了能给自己的小组加分,早上来得比之前更早,在座位上聚精会神提前开始背诵。用加分和总结的方式来加以激励,一方面激发了孩子的学习热情,另一方面也能相对更准确地感受到班级整体的学习状态。

第二,我认为小组量化能让孩子更有参与班级事务的热情,让孩子们不管性格、成绩有何差异,都能对班级有归属感,有荣誉感,对在学校的学习与生活有热情,对规则有敬畏。

班里有一些孩子是非常乐于为班级做贡献的,有一个孩子在开学的时候每天自告奋勇吃完饭守在残食桶的旁边,提醒倒餐盘的同学不要把菜汤滴在地上。这个工作他做得特别好,班级打扫卫生的压力一下子就减轻了。后面班级逐渐走上正轨,他在打饭的时候能一个人统筹全局,像是安排各组打饭的节奏,找阿姨添饭添汤,什么时候开始收拾餐桶这些他一个人安排得得心应手。

这个孩子在学习方面很不突出,经常是各科老师点名的对象。但是通过这个工作和因此获得的加分,这个孩子在班里很快拥有了自己的一席之地,组长选组员的时候也很容易被选中。班会课上谈到为班级做贡献的同学时,不少人发言都提到了他,语气不乏钦佩。这个孩子学业上一直有苦恼,但没有真正放弃,我认为和同学们对他的态度是分不开的。

第三,我认为很多时候小组量化能起到一个“缓存地带”的作用。初一的孩子自制力比较薄弱,有一些孩子在小学没能养成良好的自律习惯,到初中很难管住自己,学习生活中往往重复出现同样的小问题,比如自习课说小话等。我认为面对个别孩子这样反复的小问题,不论是持续正向引导还是批评教育,都很难真正起到作用,因为问题本质并不恶劣,不能也无法严肃处理。老师如果每次都严阵以待,孩子却很难真正改变自己长久养成的习惯,久而久之,很容易影响教师在班级中的管理。用小组加减分来处理这类问题,相对更为合理,也给孩子创造了一个潜移默化的教育环境,“温水煮青蛙”一样让孩子慢慢改变,一学期以来,在一些孩子身上已经卓有成效。

但是这个制度在运行一段时间后,也暴露了一些问题。随着小组量化机制的运行,部分孩子对于分数的敏感性在减弱。上学期期末时,我曾短暂地用个人奖励、进步奖励的方式激起了学生的热情。新学期,为了更好地改善这个问题,尽可能多激发更多孩子的积极性,我试着增加了为班级做贡献加分的比重,让成绩上没那么突出的孩子有更多加分的机会,让他们更有参与感。

在更改加分侧重的同时,我也试着增加了一些孩子们更感兴趣的奖励,比如许诺每月奖励个人积分最高和进步最大的几位同学周末和老师出去玩的机会(当然需要经过家长的同意)。下一步我打算做一次民主测评,更好地找到孩子们普遍最期待的奖励。

同时我也试着让一些优秀、但是自控能力不是很强的孩子担任组长。在班级里对全班宣讲,组长要以身作则,既然被选为组长,那么就证明了这些孩子受到同学的普遍认可,那么日常在班级里更要严格要求自己。班级的日常量化中,也私下找这样的孩子谈话,鼓励他要对得起同学的新人,起到表率作用。

接下来的一学期里,我也会不断根据班级的具体情况,根据孩子们的意见,不断调整小组量化竞争的细则,让孩子们更有参与感,更有集体荣誉感,让这个班级更好地良性发展。