且行且成长 ——语文命题经验交流

对我来说,命制高质量试题,有一定的难度;尤其对理论学习太匮乏,《新课标》中的很多话语,对我而言就是空洞的理论,不会实践。借着这次机会,我结合各省市中考题、语文书课后题再次学习了《新课标》。

曾看到一篇文章《教师成长三字诀:悟、通、新》。感觉自己不是一个悟性很高的老师,创新,从无到有出题对我就更难。我在命制试题之初,常常茫然无措,既不知道怎么出题,也不知道怎么找选文,更不会评价一套试题。记得师父曾经指导我,如果命制高质量试题有难度,那么改编题、模仿也是一种创新。现在处于阅读《课程标准》,模仿各省市的中考试题及语文书课后习题的状态中,依托这个拐杖走在学习与成长的路上,现把自己的浅薄体会跟大家探讨,不当之处,希望得到同仁们的指正。

随着《课程标准》提出了核心素养理念,学业水平测试,命题原则就是坚持“素养立意”。但是,素养具有内隐性,所以《课标》中明确了命题要求,考试命题应以情境为载体,依据学生在真实情境中解决问题的过程和结果评定其素养水平。让素养在真实的情境中外显, 因此,在素养时代,应编制“情境化试题”。

测评不是为了简单复现、机械记忆知识,而是为了促进学生提升核心素养。

为此,试题应努力改变过去低阶思维的考核,走向高阶思维的测评,高阶思维是指发生在较高认知水平层次上的心智活动或认知能力。如果按照布鲁姆的教育目标分类来定义,“记忆、理解、应用”属于低阶思维,而“分析、评价、创造”属于高阶思维的范畴。

一、创设情境,让机械的识字写字变得鲜活起来

在试题命制时,通过创设情境,让机械的识字、写字富有活力,引导学生在真实的情境中将知识转化成素养。

(一)模拟真实,变书写考查为作品展示

《课程标准》要求第四学段的学生“写字姿势正确,保持良好的书写习惯。在使用硬笔熟练地书写正楷字的基础上,学写规范、通行的的行楷字,提高书写速度。临摹、欣赏名家书法,体会书法的审美价值”。为此,在试题中可考查学生的硬笔书写能力,或摘录名句,或抄写古诗。但是,传统的试题往往学生只是为了答题被动书写,没有作品意识,这属于低阶思维的考核,所以我发现有些省市在编制此类试题时,增加了书法元素,使试题更具真实感,让简单的书写变成创作作品,有了高阶思维的训练。

例如,云南省、甘肃省2023中考题

学生沉浸在艺术氛围中完成书法作品,既展示了书写能力,又陶冶了情操。

(二)解决问题,变巩固己知为挑战未知

在做题时,学生发现了两个音的不同意义。

这个题考查学生在情境中应用的能力,“两个音”学生都知道,但意思不同,需要根据情境提取信息、比较分析、甄别判断,作出正确选择。答题的过程是深度学习的过程,也是挑战未知的过程。在此过程中,学生可体会到中华文字的魅力,并提升解决问题的能力。

如2023年浙江宁波中考题

学生在做题时发现了甬字的秘密,不仅与不同部首组合成不同的字,还与宁波这座城市息息相关,在答题的同时,是挑战未知的过程,也是让学生更深入了解自己的家乡,从而爱上,增加了民族自豪感。

(三)根植文化,变机械记忆为价值引领

《课程标准》提出,课程内容要重视价值取向,突出中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。但文化自信不是华丽摆设,也不是空洞口号,它根植于真实的语言实践中。我发现一些省市在编制试题时,把“文化基因”植入其中,在语言文字积累运用的过程中,培植学生的文化自信,实现对学生的价值引领。

比如2021、2022年长春语文中考的第1题。

“天人合一”是古人崇尚自然的审美观,“知之为知之,不知为不知,是知也”这是儒家的大智慧,都是后世学习的典范。从立德树人角度出发,出题人选择对学生成长具有引导作用的词句让学生书写,给机械、零散的词句积累注入了文化血脉,让学生不仅在语境中积累词句,还能更了解中华优秀的传统文化。

命题时,不仅要考查已学的知识,还要考查学生“即学即用”的能力,用即学的知识解决问题,让学生跨越最近发展区,提升核心素养。

如2022年广西北部湾中考题对节气考核,让学生在解题中不仅提升解决问题的能力,也能体会到中华优秀传统文化的魅力,培养了民族文化自信。

二、依托情境,让单纯的鉴赏变成素养展示。

随着时代的发展,社会的进步,传统的以“知识立意”“能力立意”为主的评价已无法满足素养时代人才培养的需求。在《课程标准》评价理念指引下,命题时需改变过去“阅读就是做题"的陈旧观念,变阅读鉴赏为素养展示,让学生在真实的情境中解决真实的问题。

(一)关联生活情境,趋向真实应用。

素养是在真实的应用中逐渐形成并提高的。在编制试题的时候,可以把静态的知识点放置在真实的生活场景中,让学生感受到学习就是为了更好地生活,引导学生关注生活,使静态的积累走向真实的应用,凸显语用的意义和价值。

(二)呈现对话情境,建构阅读图式

传统的阅读题,目前绝大多数都是以单向作答为主要形式。学生只是一道接着一道回答,形式单一。2023年各省市中考题我看到青海省初中学业水平考试中,尝试将试题创编成情境对话,将关键能力融人其中,让学生在情境中主动交流、感受、体验、评价,从被动的旁观者变成主动的参与者、建构者。

(三)提供情境,尝试个性创造

建构主义认为,学生的学习只有与任务或问题相结合,才能使学生变成真正的学习者,主动探索积极建构。现在很多省市在编制试题时,都依托情境,将“回答同题”变成“完成任务”让学生带着任务潜心阅读,勾连经验,提升素养。

如2021年长春语文中考

按传统思路,这道题往往出成情节概括、简述,学生调动阅读经验能答出来,但只是被动做题,没有主动创造。本题让学生给图片加入文字解说,学生不仅需要了解情节,还需要关联图片内容,做出答案。题目提供了图片这一多元材料,拓宽思维空间,提升思维品质,也是跨学科能力的训练。

如2023江苏苏州

按照以往形式可能会直接问网络的利弊,而此题加入了漫画的元素,更形象委婉地批评了网络成瘾现象,在跨学科做题当中,也为学生做了价值引领。做到了立德树人的教育目的。

三、试题还应参考课本

例1:2022长春市中考题:文章为什么以“《爱的教育》之重沐”为题?

《秋天的怀念》《散步》《驿路梨花》《背影》几篇文章都有此题型,不同问法的训练。

《秋天的怀念》思考探究(从表层含义与深层含义解读作者情感):朗读课文,体会作者的情感,说说文章为什么取题为《秋天的怀念》。

《散步》思考探究(文章命题角度):朗读课文,说说文章为什么取题为《散步》。如果换个角度另拟一个题目,你会以什么为题?说明你的理由。

《驿路梨花》思考探究(引用化用):“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义,并说说这几次出现对全篇结构的作用。再想一想,用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

《背影》思考探究(行文线索与情感载体):文章以《背影》为题,“背影”在全文中起了什么作用?

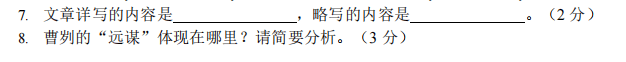

例2:2021长春市中考题:课内文言文阅读《曹刿论战》7.8题在教材《曹刿论战》部分课后习题都有呈现。

因此,试题的编制显得尤为重要。在素养立意指引下,应积极命制”情境化试题”以考查学生解决真实问题的水平。随着学段的升高,也可以尝试创设“整卷情境”,让学生在复合型任务中提升核心素养,不断发展。

以上是我在结合各省市中考题、课后题与阅读《新课标》得到的浅薄体会,试题命制,我还会走一段很长的模仿之路,但我相信路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。

不当之处还请批评指正!