浅谈有效教学的历史课堂活动设计

一位教师,教的有效,比如考试成绩不错,这就行了吗?答案是否定的。特别教育改革的背景下,倡导学科育人,并提出了学科核心素养。如何教的更好?更有意思?使你的工作不是年复一年的重复,那就是研究。 苏霍姆林斯基说:“没有思索的一天,没有阅读的一天,就等于虚度一天的时间。”每天立足实践,思索教育问题,每天阅读书籍,汲取前进的力量,这种思考和阅读的习惯本身就属于教育研究。

有效教学指教师引起、维持和促进学生学习的所有行为和策略,倡导开放、生成的新知识观,视课堂为开放、动态、生成的知识系统,关注学生的进步或发展,关注过程的评价,倡导、鼓励学生从事知识的探究活动,体验知识的原创过程,感受知识生成的激动与欢欣,关注交往与沟通,师生之间的交往被看作是影响教学有效性的一个关键因素,强调了合作、交流、“共同体”对教与学的作用,强调文化与社交对学生学习的影响,以强调教与学的社会、语言、文化和政治环境。

在教学活动实施中必须具备融洽的师生关系、和谐的课堂氛围;其次还要有明确的教学目标,教学目标不仅为教学活动指明了方向,还制约着教学实施的过程和方法,所以老师在进行课堂活动前要根据课程目标的要求、根据教材内容和学情制定明确的教学目标,教学目标的制定不可过大也不可过小,要根据学生的实际发展需要制定切实可行的教学目标,部分教学目标需要通过教学活动来达成。第三是要有清晰、明了的教学环节,教学环节是实现教学目标的载体,教学环节如同教学过程的“路标”,正是其存在才明晰了教学过程的路向,使学生认识和体验到教学过程的方向、途径和沿途的“风景”。第四是要有正确、有效的活动反馈和评价,可以是学生的自我评价、小组间的互评和教师评价,学生根据评价目标和标准对自己在学习过程中的各个方面所做的价值判断,其实质是学生作为学习主体,对自己学习的意识和行为所做的反思,是学习主体自我认识、自我分析和自我提高的过程,教师的评价要以教学目标为标准,注重学生的学习过程,教师可以采用激励和鼓励的方式引导学生积极参与到课堂活动中。

“情境教学法就是为了激起学生主动的学习兴趣、提高学习效率而运用的具体生动的场景的一种教学方法。它离不开“情境”, 创设的情境要激发学生的学习兴趣,吸引学生主动学习,提高学习的效率。创设情境的方法 是利用语言来创设情境, 历史教学中最普遍、最直接、最常用的教学手段就是语言,优美的语言能使人产生美感,生成一种积极的动力。因此,重视语言的作用,重视语言与其他教学手段的配合,是一堂课是否成功的关键。艺术性的语言与历史情境的展示相结合,能使学生随着教师的讲解产生“移情现象”。在讲授人教版历史八年级下册第 4 课《工业化的起步》一课时,引用了毛泽东的一段话:‘现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能制造。然后提问:“毛泽东的这段话说明了什么呢?”学生齐声答:“我国工业化水平落后。”我趁热打铁继续提问学生,如何解决这一问题?学生探求知识的兴趣立即调动起来,水到渠成地得出必须进行工业化建设的结论。通过创设情境,既自然地引出了教学内容,又调动起学生求知的积极性。

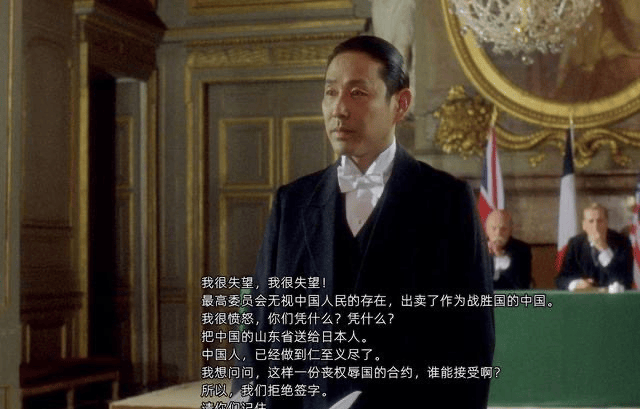

创设情境也可以利用直观教具进行创设,历史知识具有过去性、具体性和综合性等特点,这就需要教师在讲授历史时,必须运用多种手段包括直观教具来再现历史恰当、适时地演示课本插图、地图、实物等,及播放音像制品等直观资料,再配合教师的讲解,可以使知识内容图文并茂,通过感观的刺激,增强教学的生动性、直观性,调动学生的学习积极性,让学生在想象、综合、形象思维基础上进行分析、抽象和逻辑思维,也有利于对学生进行情感态度价值观教育。 比如在讲《五四运动》时,五四运动的导火线是巴黎和会上中国外交的失败,为了激发学生们的爱国热情,我会播放电影《我的1919》里,我国杰出外交家顾维钧在巴黎和会上舌战群雄的场景,激发学生们的爱国热情。

角色扮演是指教师在课堂上设计一项任务,引导学生参与教学活动,扮演历史中各种角色,站在所扮角色的角度去处理各种问题和矛盾,从而达到加深对历史知识的理解并能灵活运用的教学方法。在讲到历史七年级上册第 7 课《战国时期的社会变化》中“商鞅变法”的内容时,设置这样一个情境:“假如你是当时的农民,这样进行变法对你有益吗?能说出你的理由吗?假如你是当时的旧贵族,你会支持变法吗,理由是什么?假如你是当时的新兴地主,你会支持变法吗?假如你是当时的诸侯,你会支持变法吗?从这些角色来看,变法起到了哪些作用?请你选取一个自己喜欢的角色进行扮演。”学生展开自己的想象或者通过小组成员交流、讨论,“进入角色”,即兴表演。再以“我”的立场表明不同阶层的态度。这样做既有利地激发了学生的学习积极性,又让学生加深了对知识的理解和记忆。对于这样灵活题目,教师当堂进行了激励性的点评,收到了意想不到的效果。

师生在进行情景教学时,可以共同挖掘素材,组织学生利用图书、网络以及博物馆搜集资料,编写历史剧、绘制历史漫画和图标。在九上《近代的科技与文化》这一课时,课本中提到了梵高的艺术作品,《星月夜》和《向日葵》,可学生最感兴趣的是梵高为什么要割下自己的耳朵,为什么要选择在麦田里结束自己的生命,由作品上升到作者的情感,这时我就组织学生上网搜集资料为大家讲解,走进梵高的生命。

情境教学激发的学习热情可以从课堂延伸到课外,引导学生参观历史博物馆、历史遗迹、考古发掘现场等;仿织文物、扮演历史剧等。比如在讲述九一八事变,带领学生去参观东北抗日英雄纪念馆,感受爱国之情。

在课堂教学中要注重知识的横纵向联系,我们现在都在讲大单元教学,其实就是树立整体意识,不能割裂知识之间的联系。我们历史学科更应该把历史梳理成一条横纵相联系的线,注重历史文明的时空的相互联系。九年级学生们学习的是世界历史,那么我会绘制下面这样的时间轴,让学生了解中外文明的同时空,比如西欧中世纪时期对应的是中国的五代十国时期,19世纪40年代英国工业革命的完成,市场扩大,对中国发动鸦片战争,通过中外文明同时空,梳理知识的横纵向联系。

生活既是教育的起点,又是教育的归宿。教育作为一种有目的地培养人的活动,是引导人完善自身,引向与人关联的现实世界。近年来,“教育回归生活世界”的理念正逐渐引起人们的关注,“生活化教学”也应运而生,教学活动与实践生活相联系,主要包括两种方式,一种是课程资源的生活化,一种是学生学法的生活化;

关于课程资源的生活化,首先,善于发掘在教材内已有的生活化资源。引导学生在学习的过程中 联系生活,帮助学生获得学以致用的历史迁移能力。部编版初中历史教材中就存在不少与社会生活相关的内容,例如远古先民的生活方式、作为导游介绍黄帝事迹的课后活动、汶川地震震不垮的都江堰、已成旅游景点的秦始皇陵兵马俑、对方言与统一文字的看法、丝绸之路与“一带一路”、造纸术对生活的便利、活动课感悟身边的历史、活动课传统节日的起源、武汉“首义之城”名称来源等;其次,善于选用与课堂教学相关的生活资源,例如讲《青铜器与甲骨文》便可准备相关器物的仿制模型,《战国时期的社会变化》中都江堰水利工程便可播放其运作原理的相关视频,《百家争鸣》中各家言论便可联系社会主义核心价值观,《楚汉之争》便可联系中国象棋棋盘上的 楚河、汉界,《沟通中外文明的“丝绸之路”》里可询问学生日常所食的葡萄、 石榴、核桃、芝麻等食物从何处传来以及“一带一路”相关资料……以上种种仅是将教材外的生活资源与教材内容相联系的一片缩影,这都能在学生学习历史上提供一定帮助。最后,善于结合与历史相关的校外社会资源,如历史遗址、博物馆、档案馆等能为学生提供历史相关实物素材,历史见证人、学生家长等经历相关历史变迁的人员也能够多角度为学生提供自己的亲身经历和所见所闻。而实际生活中与历史相关的隐性教学内容便更是不胜枚举,如电视热播的历史纪录片《故宫100》《如果国宝会说话》《中国通史》《我在故宫修文物》等,热播的历史综艺《上新了故宫》《国家宝藏》等,热播的历史栏目《百家讲坛》《档案》等更是吸引全国观众的目光。这些生活化的资源能加深学生对历史的认识与学习,不仅使历史教学有着事半功倍的效果,也能帮助学生从历史中获取生活的智慧。

新版《义务教育历史课程标准》中提到“以转变学生的学习方式为核心, 注重学生学习历史知识的过程,注重对学生学习能力的培养,在教学过程中加强对学生学习方法的指导,使学生学会学习” 。这就需要学生在学习的过程中联系生活实际学习历史,即培养生活化学习理念。例如《沟通中外文明的“丝绸之路”》中张骞出使西域有哪些值得学习的精神?“丝绸之路”的开通又为后世留下怎样的影响? 《五四运动》与我们的生活又有何联系?我们能从这些前辈身上感受到什么?鉴古知今,可以明得失、可以知兴替。

联系生活探究历史,即通过生活渠道学习历史。我曾开展过一次历史分享活动,学生可根据自己兴趣自行搜集历史相关知识,然后在课上为大家展示分享自己的劳动成果,学生们的表现超乎我的预料。学生有分享自己所敬佩的历史人物,有分享历史上的美食、有分享传统服饰的演变,有分享自己家族的变迁,还有分享动漫的发展史等等。而这些都是学生们通过网络查找、翻阅书籍、询问家长等方式搜集到资料,然后通过汇总、筛选、制作多媒体等步骤最终成型展示的。因此,我认为在历史教学中,教师可先引导学生如何通过生活中可接触的渠道来搜集资料、合作探究历史问题。如活动课:让我们共同来感受历史、中国传统节日的起源、考察近代历史遗迹等。特别是对乡土史的学习,学生可以通过网络、 图书馆、档案馆等各种生活中能接触到的渠道收集资料,体会自己挖掘历史信息 的喜悦,感悟过去的历史就在实际生活之中,培养学生的探究能力。

其实课堂活动不是一成不变的,它极具创新性,根据学科特点和教学目标,开展多种多样的课堂活动。像历史学科,可以开展历史故事会、辩论赛、绘制历史漫画、仿制文物、历史剧、角色扮演、模拟博物馆、模拟记者会、绘制大事年表等等。

“教育是一个灵魂唤醒另一个灵魂,是一颗心灵感召另一颗心灵,是一个生命点燃另一个生命的力量,是人类集体心灵神秘参与的智慧活动。” 这位智慧的希腊老人的故事给我们的启迪是:保护好孩子的自尊,呵护好孩子明净的心灵,让他们见微知著、触类旁通、自觉自悟,在成长中收获自尊、自信,树立生命价值意识。