【南湖实验·中海小学】在中海食堂,小麦有多少种吃法?

九月的麦田是流动的金浪

饱满的麦穗化作仓里沉甸甸的希望

每一粒都裹着阳光的味道

金黄的麦田是时光流转的见证者

更是农人们汗水与希望的结晶

我们的海娃也在品尝中

感受着农人的辛劳

在美食中品味着大地的馈赠

——题记

“人间有味是清欢”

苏轼一著尝尽人间烟火

“三更灯火小楼西

抻面银丝落玉池”

郑板桥笔下热面暖寒肠

千年面食

揉进诗词里的烟火气

一口筋道

便让我们“尝”到了半部文明史

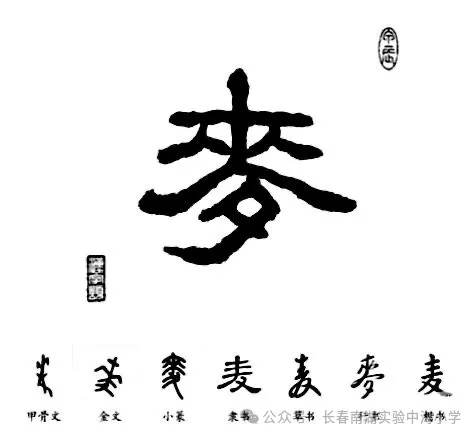

(“麦”字的由来)

“麦”字从甲骨文的垂穗的植株模样

到如今热气蒸腾的一碗面条

几千年的字形流变里

藏着先民观天察地的目光

更煮沸了人间烟火的温度

今天 让我们以面食为约

翻开中海饮食的“百科全书”

共享中海美好“食”刻

面条,一碗跨越千年的中华烟火

杜甫在《槐叶冷淘》一诗中的

“新面来近市,汁滓宛相俱。

经齿冷于雪,劝人投此珠。”

描绘用槐叶汁

和面制成的凉面“槐叶冷淘”

形容其如冰雪般清凉爽口

中国是面条的发源地

考古证据显示

早在4000年前的新石器时代

先民已掌握制面技艺

如今在中海

也让我们穿越时空的面香

共同感受这千百年文化中讲述的

中华饮食的包容与传承

油泼面 酸辣爽口

恰如黄土地上人民的热情与质朴

每一口都是对初心与传承的致敬

炸酱面咸香醇厚

恰似京城胡同里

那段京韵与光阴

每一口都是京城的厚重与家常的温暖

龙须面

是千揉百拉的指尖艺术

银丝与高汤 晨光的温柔交缠

尝到的是时光沉淀的细软与圆满

细长的星洲炒米粉

以其独特的口感和丰富的味道

赢得海娃的心

粗壮的面条与蔬菜

肉丝在锅中翻腾

清晨的乌冬面总能给孩子们

带来一份简单的幸福

馒头,古人笔下的千年面香

《说文解字》

“面,麦末也,从首从麦”

小篆,增“首”为形旁

暗含“面为食首”的农耕文明生存哲学

今义既是小麦 又是面粉

是面条 馒头等食物的载体

更煮沸了人间烟火的温度

《除夕家宴示诸子侄》中

“岁除夜宴重开席,馒头双盘叠如塔。

老来齿疏只软饱,儿女相争脍胾噈。”

描写的是

除夕宴席上,馒头堆叠成塔状

体现其作为节庆食物的地位

展现了丰盛的年夜饭景象

如今 在中海小学食堂里

馒头被制作成多种口味

孩子们在古今味觉的延续里

寻找到了食物最本真的温暖

古往今来

美食是相逢最好的理由

我们与千百年前的面食文化呼应

和千百种美食相遇

亦如豆沙 芋泥 紫薯 红枣般甜蜜

中海餐厅也用美食与祝福

为孩子们编织了

一个又一个美好的回忆

小笼包 蒸饺 馄饨

.....

揉进了肉的鲜香

包裹在薄薄的面皮之中

每一颗都是团聚的期盼

那馅儿里藏着的是岁月的记忆

是家的港湾

是无论走到哪里都牵挂的味道

难怪 在千年的面食文化中

珍珠汤与面片汤以其独特的魅力

成为了许多人心中

难以割舍的美食记忆

西式点心,传播中外文化的桥梁

面食作为人类饮食文明的

重要组成部分

在东西方文化中

扮演着关键角色

无论是中国的馒头 面条

还是西方的面包 意大利面

它们不仅是日常饮食的基石

更是文化传播的媒介

孩子们最爱的西式美食

在面粉与水的每一次交融中

我们都在重写文明交流的深层语法

面食

不仅是温饱的答案

更是中华文明写给世界的长信

......

此间烟火,最抚人心

走进面食的世界

窗外是不被打扰的中海岁月

碗筷叮当、唇齿留香

欢声笑语幸福和满足不再以时间定义